北大醫院在太原 | 家門口的“國家隊”

看病就醫,是關系百姓福祉的大事。

長期以來,醫療資源布局不均衡、供給不足、人手短缺是困擾許多地方的共性難題。

題如何破?2022年7月,在山西省、太原市兩級政府和北京大學第一醫院(以下簡稱“北大醫院”)黨委行政共同推動下,北大醫院、太原市中心醫院兩家百年老院“牽手合作”,共建北大醫院太原醫院。今年9月,該院獲批成為第五批國家區域醫療中心建設單位,雙方合作邁入新階段。

運行一年多來,患者就醫感受到哪些變化?合作帶來哪些經驗啟示?近日,記者來到醫院進行了採訪。

兜住網底——

發揮“國家隊”優勢,外轉患者明顯下降

“復診再也不用往北京跑了!”家住太原市萬柏林區的秦女士患難治性腎病綜合征多年,十幾年在外求醫問藥花了不少錢,得知自己曾經的主治醫生到了太原坐診,她第一時間趕來,“打心裡覺得方便,給我們解決了大問題。”

患者跑變醫生跑,改變是如何發生的?

自北大醫院太原醫院挂牌后,心血管內科、腎臟內科、泌尿外科、生殖中心、皮膚科5個重點建設科室均由北大醫院醫生常駐,其他40多個科室由北大醫院醫生出診短駐。此外,還結合專業能力新開設了毛發和甲病門診、常見慢性腎病專病隨訪門診、血脂特色專科門診三項特色門診,最大程度覆蓋病人就醫需求。

11月21日,北大醫院常駐專家腎內科主任許戎(左三)帶領醫生查房。人民網 盧鵬宇攝

“可以說,目前北大醫院所有學科的專家都到了。遇上病人需要轉診,不是設備原因的話,我們就請北大醫院的醫生過來給患者手術,實打實讓患者少跑腿、真受益。”北大醫院太原醫院執行院長王平說。

的確,對許多患者來說,就醫是一件大事,也是一件難事。

7月,北大醫院太原醫院副院長孫浩林(左二)為患者進行腰椎微創MIDLF手術。受訪單位供圖

今年5月,呂梁市一位確診為左腎癌的患者慕名來院就診,初診情況並不樂觀,團塊狀轉移的淋巴結將腹主動脈緊緊包裹,患者已跑過省內多家醫院,但沒有醫院敢接診手術。

“是不是得去北京看?”患者和家屬心裡沒底。經過討論,院內醫生聯系了北大醫院泌尿科專家開展遠程會診,最終確定手術方案。

為了達到最好效果,專家飛來太原親自操刀,成功切除了左腎並徹底清掃了腹主動脈旁的淋巴結,手術很成功。11月上旬,患者來復查,恢復良好。

醫術雖然看不見、摸不著,但看病的老百姓會“用腳投票”。一個數據耐人尋味:今年以來,北大醫院太原醫院醫保患者通過醫院途徑的外轉數量,從110人次下降到12人次,同比下降幅度將近90%。

大幅下降的數據背后,是北大醫院太原醫院大病救治能力的切實提升,是患者的信任和托付。

技術平移——

理念實踐一體推進,“教與學”良性循環

北大醫院太原醫院心血管內科監護室,6名重症監護醫生往來穿梭,有序進行各種醫療操作。

在之前,心血管內科醫生需要在普通病房和監護室兩頭跑,醫生累、患者急。

2022年8月,第一批北大醫院常駐醫生心血管內科主任李康到崗,首先就錨住監護室這塊短板發力。

在院領導支持下,6名原心血管內科醫生赴北大醫院進修,學習后轉崗為監護室專崗重症醫生,有效提升了重症救治能力。

一年后,李康派駐期滿,陳爾冬接棒。他告訴記者,“專崗重症醫生的設立表明我們就是要從基礎做起,向國內一流心內科看齊,從診療流程開始有更高規范。我們把這當成自己家,這裡的醫生就是自己人。”

11月17日,北大醫院康復醫學科主任王寧華帶隊到太原醫院出診並授課,圖為團隊治療師陳浩(左三)對患者進行宣教。人民網記者 焦搏文攝

在北大醫院專家團隊帶領下,除了診療流程,手術技術操作也更標准化了。“手術會做是一種層次,做得漂亮是更高層次,這一點我們跟著北大專家學到不少。”北大醫院太原醫院泌尿外科主任楊迎中有切身感受。

“就拿機器人手術來說,之前只是聽說,沒有近距離觀摩的機會。”通過一年多手把手地學習請教,如今,楊迎中已經可以獨立操刀完成一般復雜的機器人手術,“開了眼界,長了經驗,就有了底氣。”

人在事上練,刀在石上磨。在心血管內科,李康主任“房顫射頻消融”帶教也帶出了新徒弟。目前一位本地醫生已經可以獨立完成房顫、室早等心律失常的射頻消融治療,另一位正在北京進修,科室其他醫生也在跟進學習。

這裡的學習氛圍有多濃厚?執行院長王平笑言:“現在我們最緊俏的就是周末的會議室,學術活動、人員培訓把會議室都包圓了!”

“未來我們將逐步對太原市中心醫院的科主任、骨干人才培養全覆蓋,作為常態化培訓機制的一個方面,目前已經選派了4批共78人赴北大醫院進修,每期三個月,以訓促培,帶動學科人才培養及技術平移。”北大醫院太原醫院副院長袁建峰說。

醫生強帶動科室強。腎臟內科、生殖中心原本就是太原市中心醫院的優勢科室,在北大醫院賦能下,本院醫生有機會接觸更多疑難雜症的診療過程,技術水平也得到很大提升,曾經特色科室逐漸向強勢科室轉型。

學科優帶動技術優。僅2023年北大醫院太原醫院就開展院內首例病診斷21項,其中太原市首例診斷2項、山西省首例診斷3項、國內罕見病1項。駐扎的北大醫生開展腸道代膀胱手術、心律失常導管消融手術、顯微鏡下輸精管附睪吻合術等省市新技術20余項。

“靠自身的努力,靠自己的發展,未來本院醫生能獨立頂起一片天,這是我們最希望看到的。”王平說。

輻射基層——

巡回醫療“走出去”,優質資源擴容下沉

國家區域醫療中心除了看大病,發揮輻射引領作用,也是重要職責。

在獲批國家區域醫療中心一個月后,北大醫院太原醫院以“技術送下去,建議帶上來”為模式的巡回醫療已經邁開步子,目前正以一月一地的節奏有序推進。

今年8月8日,由王平帶隊,北大醫院常駐專家、北大醫院太原醫院科室主任組成的“山西巡回醫療隊”第一站來到山西介休。

8月8日,“山西巡回醫療隊”在介休。受訪單位供圖

“骨科新技術”“經尿道銩激光+鈥激光前列腺剜除術”“冠狀動脈震波球囊治療技術”“踝關節OA的保踝治療技術”……醫療隊成員走上講台分享前沿學術成果,與當地醫生交流討論。

到基層,不僅僅是分享技術。現場查房、患者義診、解讀報告、收集建議,工作細致而繁忙。

“我們要利用好北大醫院太原醫院專家‘牽線搭橋’的優勢,方便患者就近診療,減少老百姓外轉到北京等地就醫的情況。”介休市醫療集團人民醫院院長樊金榮充滿期待。

介休市醫療集團、忻州市人民醫院、五台縣人民醫院、靜樂縣人民醫院……未來“山西巡回醫療隊”將走到山西更多基層醫院。

除了巡回醫療,北大醫院太原醫院還通過義診進企業、進社區、進鄉村,支援幫扶縣區醫院、鄉鎮衛生院、社區機構等方式進一步推動醫療資源下沉。

王平表示,“我們的目的就是盡北大所能、為山西所需,帶動基層防病治病能力提升,把大病解決在家門口。”

一年多來,作為百姓身邊的“國家隊”,北大醫院太原醫院診療成效顯著:代表最高難度的四級手術提升了30%、門診人數提高了57%、患者平均住院日下降10%、太原市以外住院患者從之前不足7%到現在30%左右……一個個數字表明,“家門口”的高水平醫療服務正在造福更多三晉百姓。

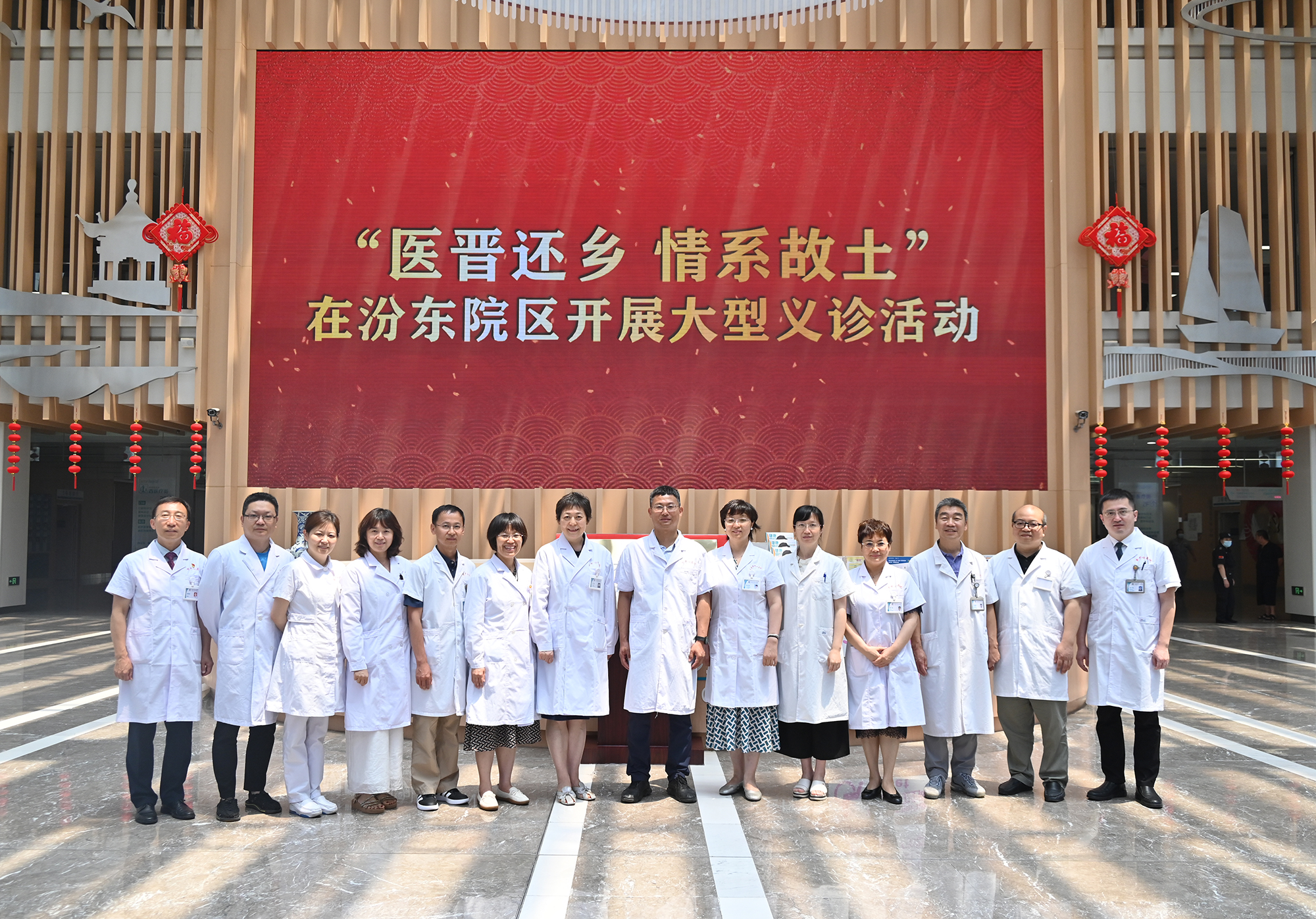

7月,北大醫院太原醫院舉行大型義診。受訪單位供圖

2022年,該院制定了《北大醫院太原醫院國家區域醫療中心項目學科長期建設規劃》,以五年為單位,推動北大醫院學科體系平移。“到2027年,我們的目標是四級手術比例超過28% 、微創手術超過 25% 、疑難危重病種覆蓋率和治愈率超過60%和85%。”王平說。

利當前,謀長遠。今年10月,太原市印發《醫療衛生服務體系暨醫療機構設置規劃(2023—2025年)》,其中明確提出,要在全市打造“高峰”“高原”“高地”“中心”四層分級整合型醫療衛生服務體系。北大醫院太原醫院國家區域醫療中心將作為“高峰”重點打造,給予專門政策支持。

“做好服務保障、當好堅強后盾,太原市將全面推動國家區域醫療中心項目建設,逐步實現三晉百姓‘大病不出省’的目標。”太原市委衛健工委書記、市衛健委主任張澤說。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量