太原非遺剪紙:老手藝的煥新表達

踏入山西省太原市小井峪文化產業園區一家剪紙工作室,仿佛置身於剪紙博物館。這裡,不同年份、風格與題材的剪紙作品和文創產品交相輝映,以獨特的色彩和精湛工藝,無聲地訴說著一段段動人故事。

王銀鳳在手工臉譜剪紙上雕刻的毫米級別精細胡須。

太原剪紙,作為深受太原民眾喜愛的傳統民間藝術,承載著深厚的地域文化底蘊。其圖案多達千余種,涵蓋裝飾類、時效類等多個類型,巧妙融合了北方剪紙的粗獷豪邁與南方剪紙的細膩纖秀,形成了獨特風格。作品寫實卻不失靈動,含蓄自然,將太原古老文化藝術的魅力展現得淋漓盡致。

工作室內,隻見國家級非物質文化遺產太原剪紙代表性傳承人王銀鳳左手捏紅紙,右手握剪刀,剪刀快速變換方向游走於紙面,不一會兒,一套專門為國內高校制作的剪紙作品新鮮出爐了。“非遺保護的方式豐富多樣,傳承、融入生活、結合周邊環境都是可行之道,而活態傳承是其中的關鍵。”王銀鳳介紹。

王銀鳳正在制作有喜慶寓意的剪紙作品。

創新剪紙表現形式,一直是王銀鳳的藝術追求。鑒於剪紙的收藏價值,她和丈夫郭樹林將傳統剪刻與多層套色點染技法相結合,致力於以剪紙形式再現珍貴古畫。

王銀鳳拿起大作《清明上河圖》一邊展示一邊說:“傳統剪紙在呈現立體效果時存在局限,我們通過層層畫圖、剪刻,並進行對裱, 讓作品既保留剪紙特色,又有繪畫的韻味。” 這幅耗時近三年、歷經數次迭代,長達 7.6 米的作品,融合了多層、套色、點染等剪紙技法,將畫中的市井生活刻畫得栩栩如生。

王銀鳳和郭樹林共同制作的最新版《清明上河圖》剪紙作品。

讓非遺走進大眾生活,贏得市場認可,是王銀鳳夫婦多年來的堅守。今年春節前夕,王銀鳳為在太原錄制的戲曲晚會設計了《錦繡山河》戲曲服裝,將剪紙技藝融入服裝的袖口、裙擺。本月底,她還將為深圳的客戶制作一套新服裝。

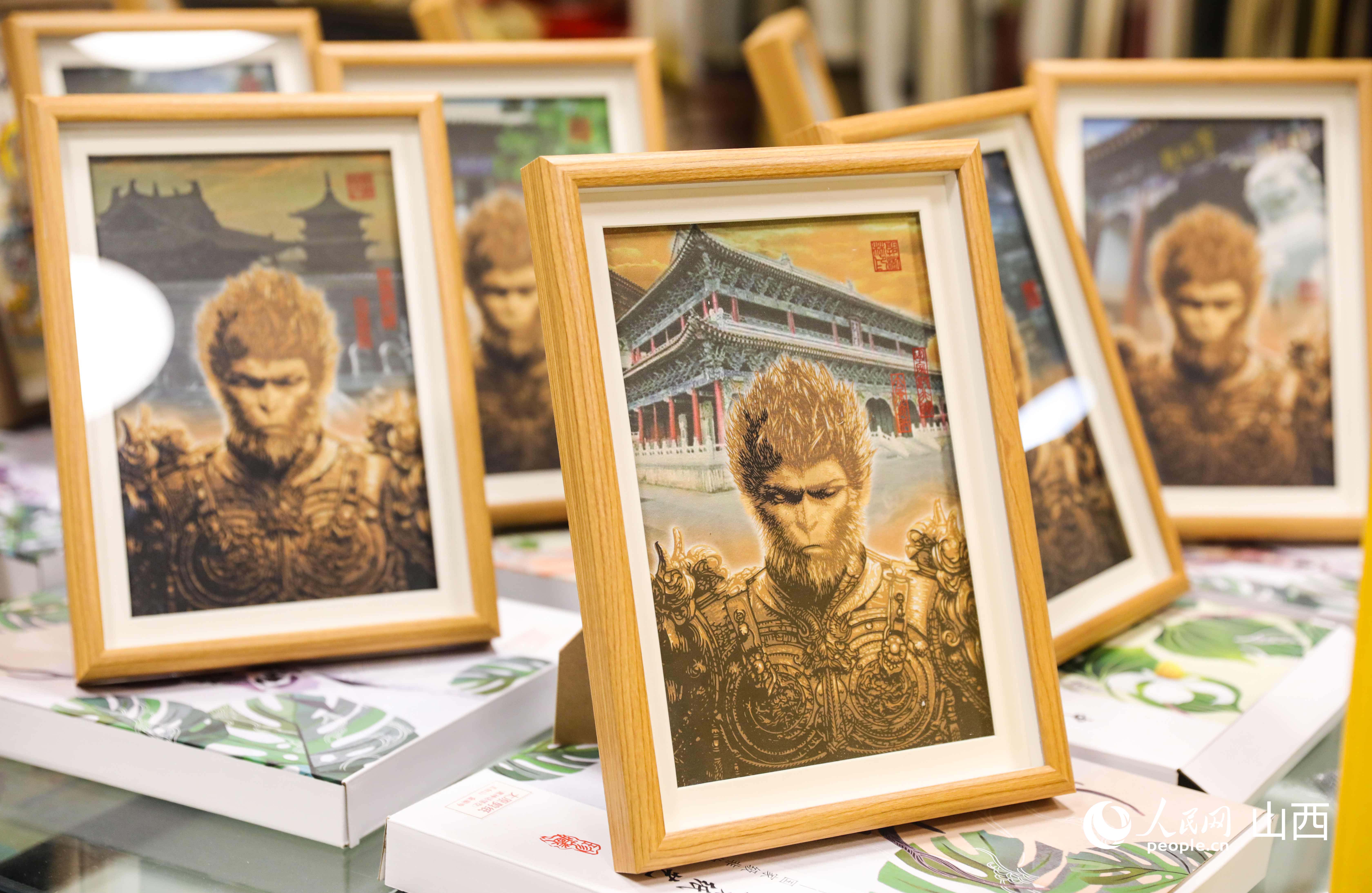

王銀鳳制作的一批由山西景區風光與“悟空”元素結合的文創產品。

因為自身從小跟隨母親學習剪紙,長大工作后,王銀鳳也將剪紙帶入課堂、走進校園,系統地教會學生剪紙知識和技能。“今年哪吒火了,我專門設計出剪紙造型教程帶到學校,孩子們都特別開心。”王銀鳳笑著說。

傳統剪紙裝飾好的花傘作品。

談及今年的計劃,王銀鳳說打算開發形式多樣的剪紙文創 ,包括一套悟空與太原市旅游景點元素融合呈現的畫框產品,通過線上線下渠道,將太原特色產品銷售出去。(攝影:人民網記者 王帆)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量