國保山西·映像高平 | 中坪二仙宮奏響晉皖交響曲

山西高平,這片上古神話與歷史烽煙交織的熱土,有著“中國古建博物館”之譽。22處國保單位星羅棋布,每一處都是文明密碼的載體。跟隨我們的鏡頭,開啟一場跨越時空的文明對話。

高平22處國保單位地圖。

在高平市北詩鎮中坪村的臥龍崗上,矗立著一座跨越千年的道教建筑——中坪二仙宮。這座始建於唐末、重建於金大定十二年(1172年)的古建筑,歷經元、明、清多次重修,以單進院落沿中軸線對稱布局,是晉東南地區祭祀真澤二仙的代表性宮觀。

中坪二仙宮全貌。

中坪二仙宮全國重點文物保護單位碑。

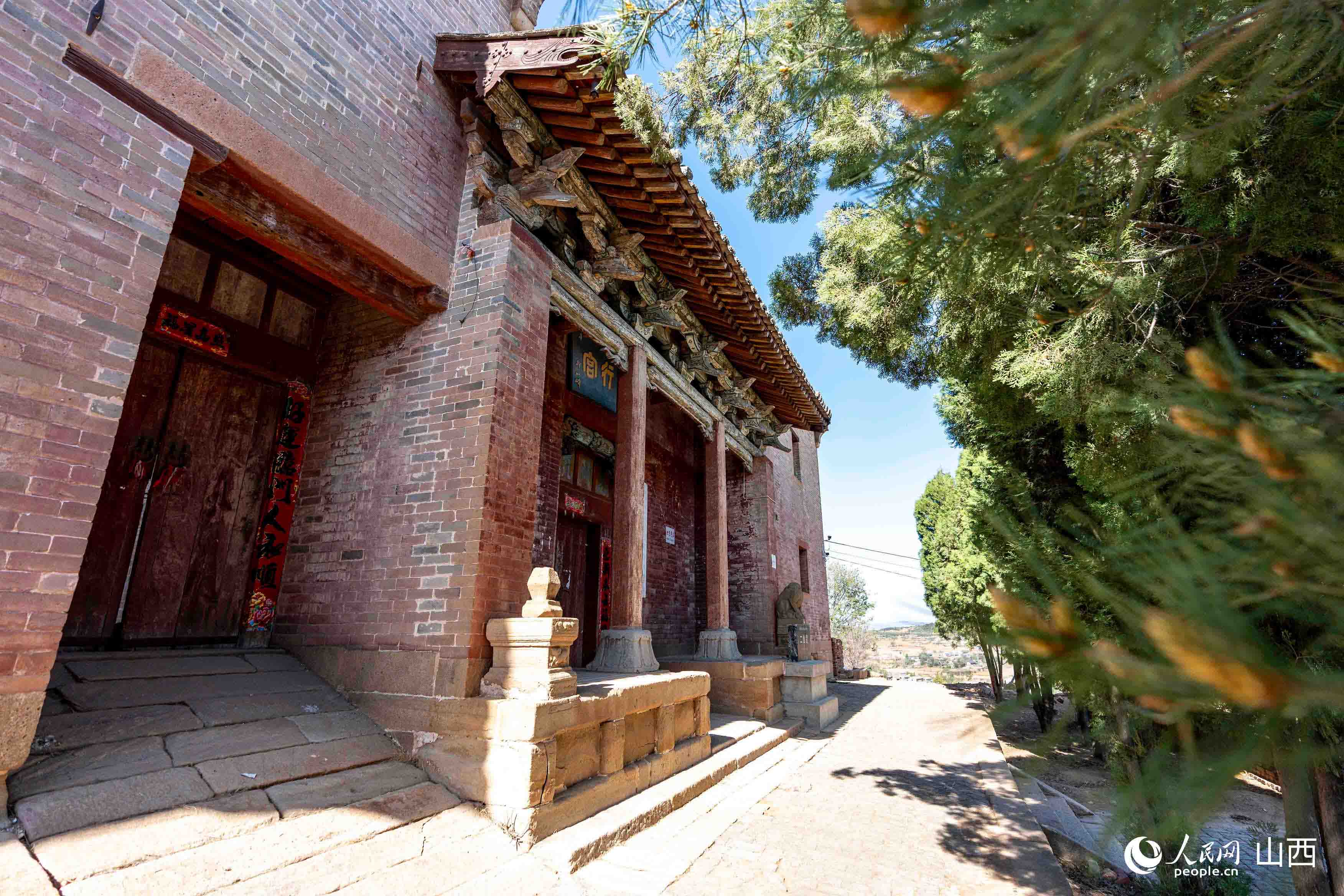

穿過蜿蜒的土路,中坪二仙宮的山門出現在眼前,三開間的體量,東西兩側殘缺的石獅靜默蹲守。前檐月梁式搭頭木上,花牙子雀替的雕紋仍能辨出牡丹纏枝的輪廓。

山門全貌。

山門全貌。

山門西側石獅。

山門東側石獅。

前檐月梁式搭頭木。

花牙子雀替。

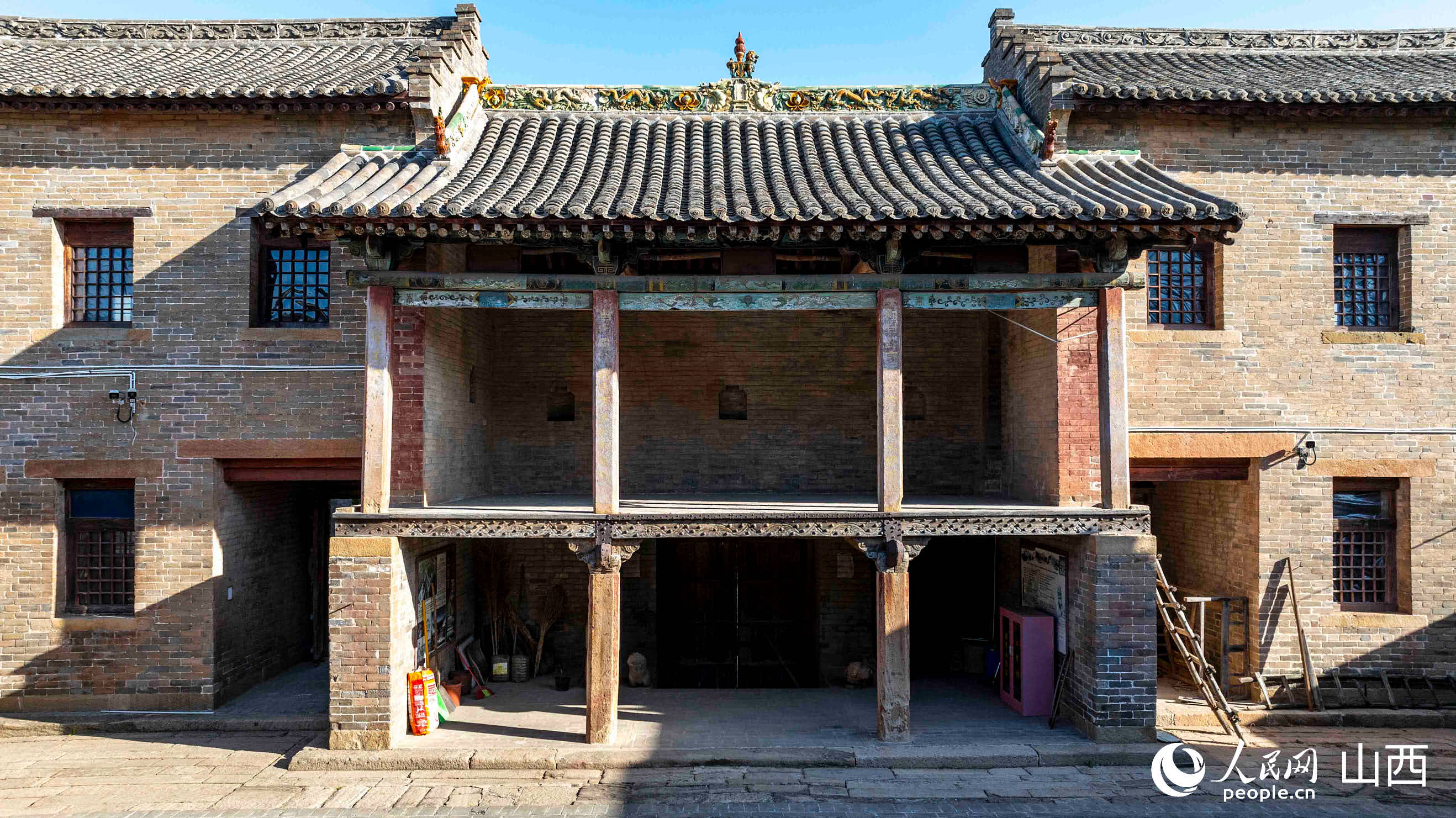

拾級而上,山門之上的倒座戲樓豁然開朗。這個曾用油燈與火把照明的舞台,其存在本身就是建筑智慧的結晶。尤為罕見的是山牆頂部的五疊式馬頭牆,這種源自徽派建筑的設計,不僅阻隔了明火隱患,更將戲台與兩側妝樓的木構徹底隔離,見証了明清時期晉東南與贛皖地區的美學碰撞。

戲樓全貌。

五疊式馬頭牆。

晉東南地區建筑與徽派建筑交相輝映。

戲樓與正殿對望。

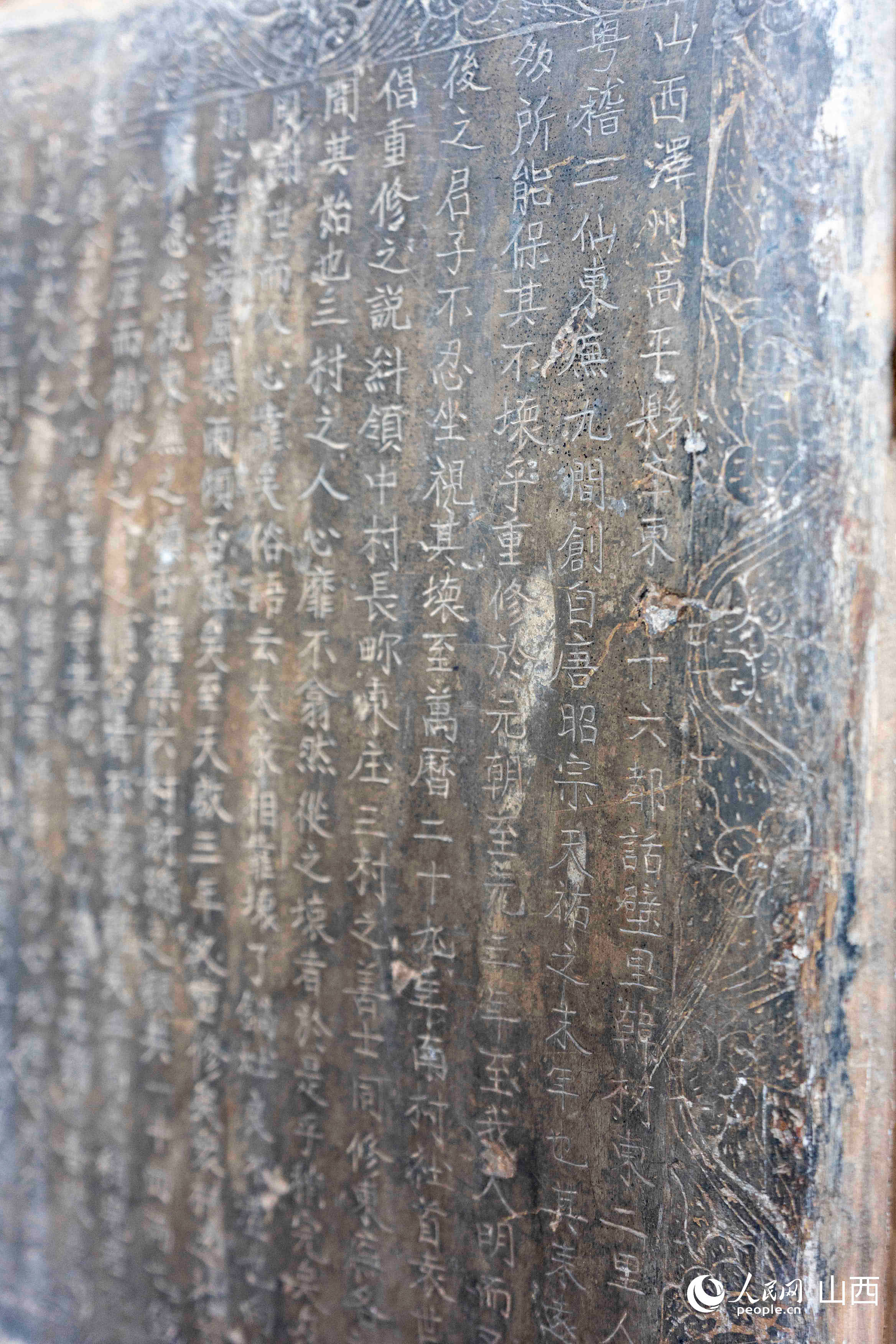

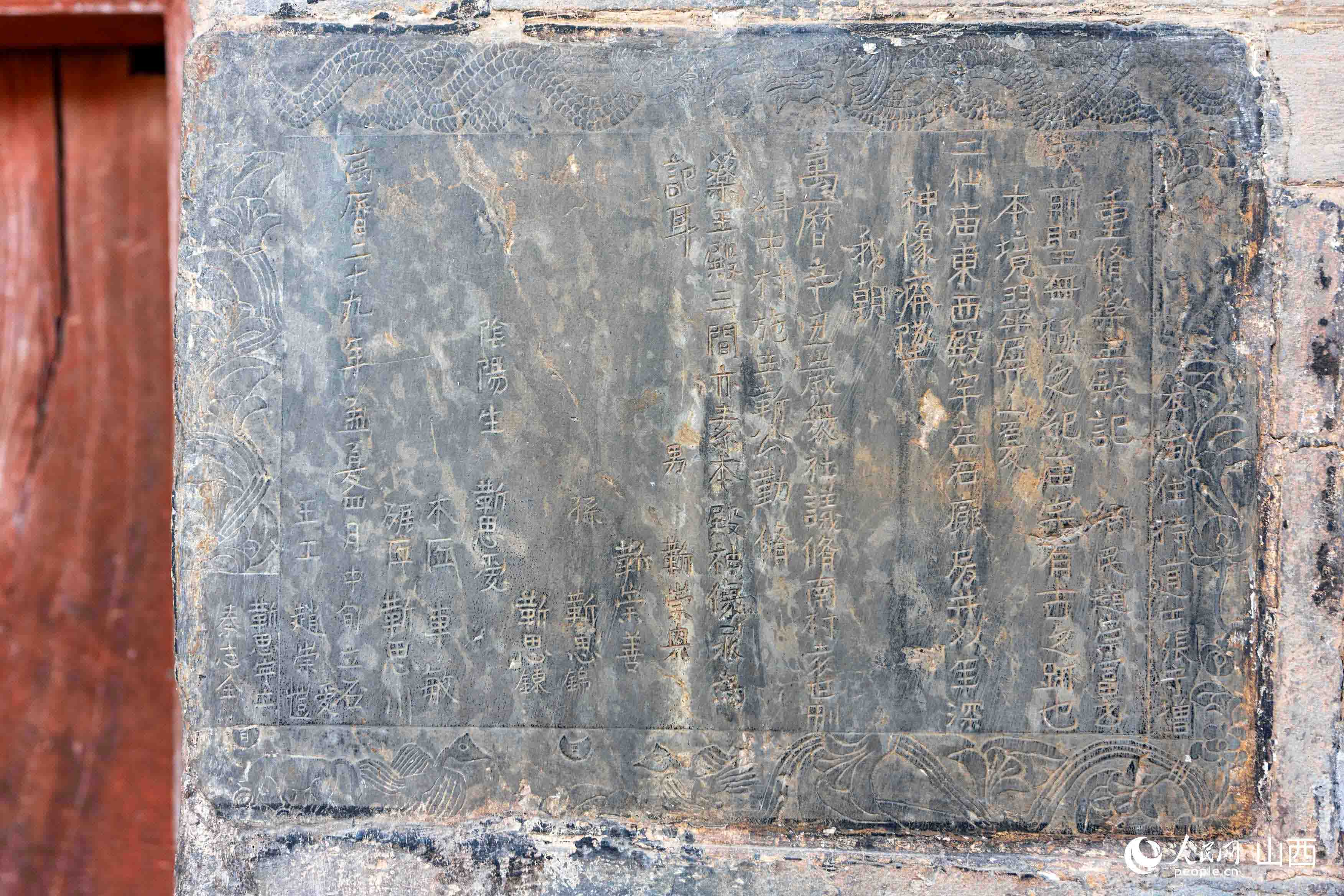

過月台仰望正殿,前檐方形抹角石柱側腳明顯,據明萬歷二十九年《重修二仙宮碑記》記載:“創自唐昭宗天佑之末年也,其來遠矣”,結合在正殿須彌座神台發現的金大定十二年題記石碑,可確認其主體建筑為金代遺構。

俯瞰正殿。

正殿全貌。

明萬歷二十九年《重修二仙宮碑記》。

月台前千年牡丹盛放。

月台前東側石獅。

月台前西側石獅。

作為宮觀核心建筑,正殿面闊三間、進深六椽,單檐歇山頂,其梁架結構堪稱金元時期木構建筑的典范。採用四椽栿對前乳栿通檐用三柱的構架,脊部以叉手、合踏、蜀柱與丁華抹頦拱組合承重,山面排架通過爬梁架於四椽栿上,這種技術有效分散屋頂荷載,至今仍保持結構穩定。

正殿山面。

正殿正脊。

正殿前檐斗拱。

正殿前檐內部。

前檐柱頭鋪作採用五鋪作雙下昂(假昂)計心造,內轉四鋪作單抄偷心造,耍頭裡轉為乳栿。這種外繁內簡的處理手法,既保証外觀威儀,又兼顧力學合理性,與《營造法式》記載的“殿堂式”構架高度契合。

正殿前檐(局部)。

正殿前檐(局部)。

正殿前檐斗拱。

正殿斗拱內部。

須彌座又名“金剛座”,最初是用於安置佛像、菩薩像的台座,后來被廣泛用於建筑裝飾的底座。須彌座是由多層疊澀而成的一種基座,其構造嚴謹,層次分明,富有立體感。須彌座從上而下主要由上枋、上梟、束腰、下梟、下枋、圭腳等組成,上面雕刻著各種精美圖案,其雕飾在不同時代各有特征,雕刻手法則以淺浮雕和高浮雕為主。須彌座不僅具有實用功能,如防潮隔濕,阻止地下水分上升和減少地面水侵入室內,而且還是建筑裝飾的重要元素,能夠襯托建筑物的等級與氣勢。

須彌座全貌。

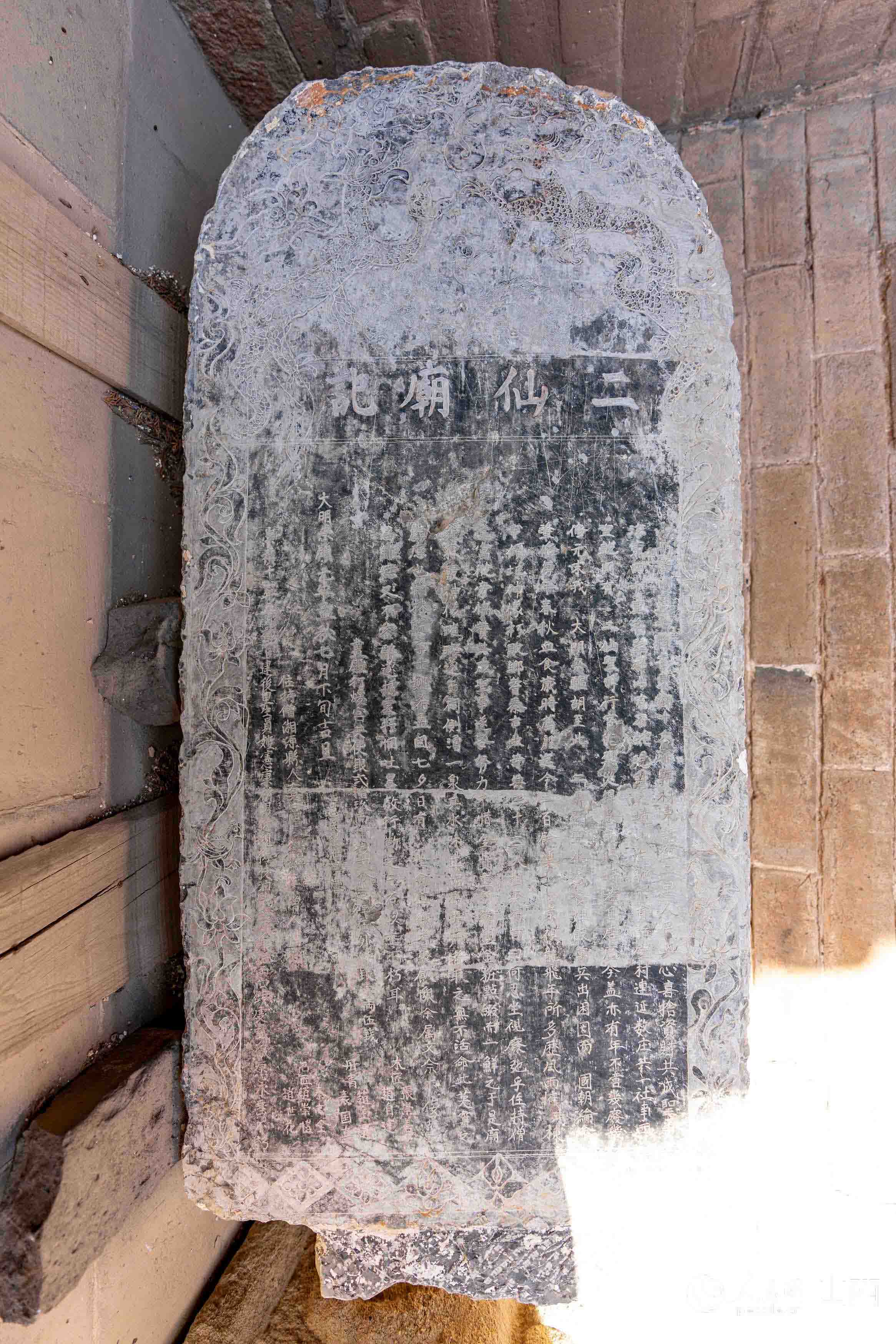

金大定十二年重修題記碑。

正殿中央現存青石雕須彌座式神台,高約0.8米、邊長約3米,其形制與北宋《營造法式》“壘砌須彌坐殿階基”條目記載完全吻合。束腰處嵌飾牡丹、荷花、蓮瓣等浮雕圖案,中央鑲嵌金大定十二年重修題記碑。

十層須彌座。

須彌座龍紋雕刻。

須彌座上枋、上梟部分。

須彌座下梟、下枋、圭腳部分。

正殿兩側清代同治年間的碑刻遙相呼應,東為《重修二仙廟碑記》,通高4.46米(含碑首),碑首高浮雕雙龍戲珠紋,間刻“真澤聖”三字,附載“萬善同歸”銘文。西為《翠屏山靈貺王廟重修碑記》,通高4.36米(含碑首),碑首刻“靈貺王”字樣,附載“福緣善慶”銘文。靈貺王廟坐落在翠屏山之巔,現僅存殿宇基石等遺址。為保護碑記,便移至二仙宮保存。兩通石碑線條流暢、精細,從雕刻工藝來看,這兩通石碑應該是出自同一匠人之手。

東側《重修二仙廟碑記》。

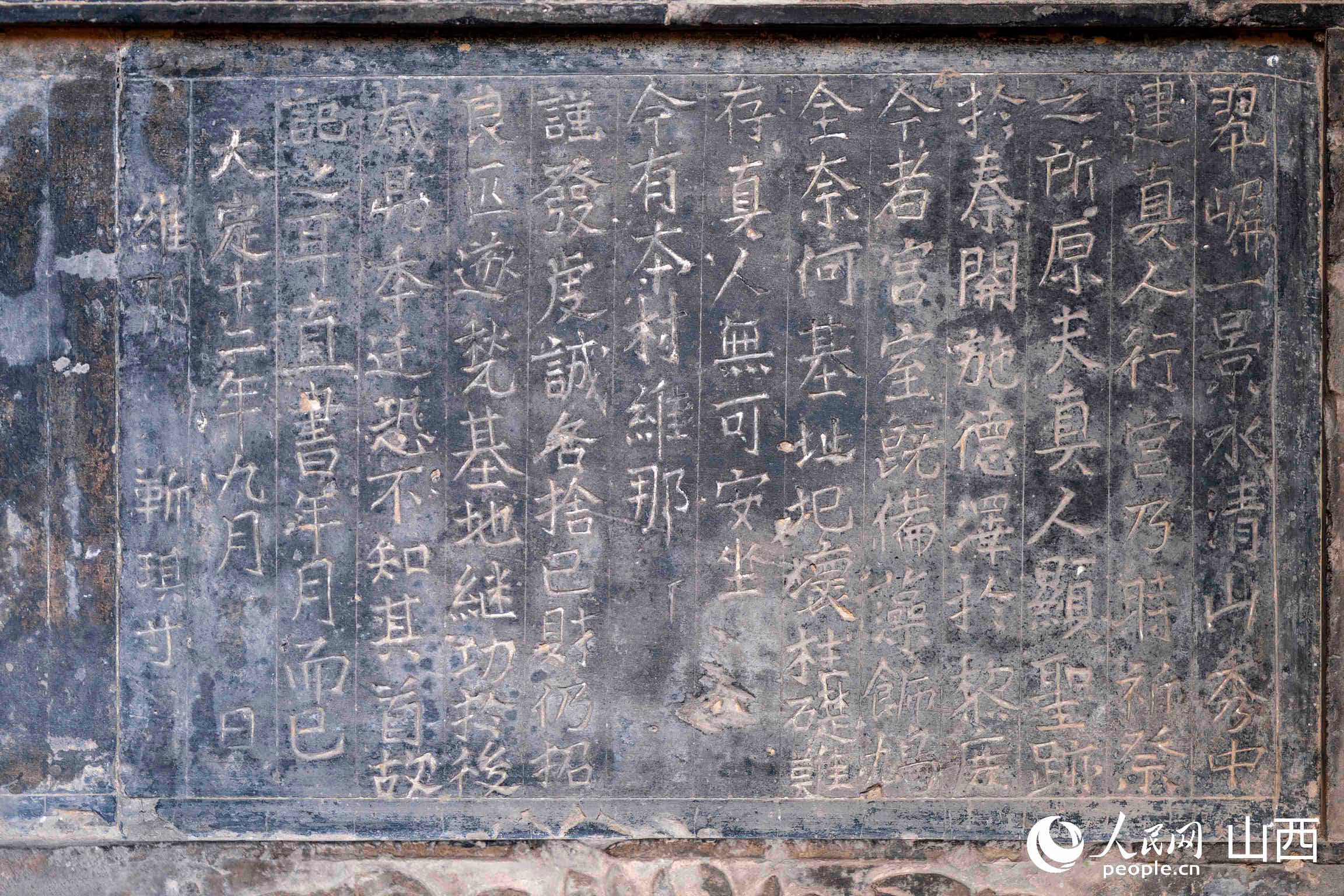

西側《翠屏山靈貺王廟重修碑記》。

碑刻細節。

碑刻細節。

碑刻之於古建,恰似年輪之於古樹。那些橫豎撇捺不僅是文字的具象,更是沉默的史官。與其他二仙廟不同,中坪二仙宮的石刻碑記較多,宮內現存碑碣21通,跨越萬歷、天啟、崇禎各個時期,清晰地告訴后人二仙宮所經歷的滄桑歲月。

宮內石刻碑記(其一)。

宮內石刻碑記(其一)。

宮內石刻碑記(其一)。

《大元國澤州高平縣舉義鄉話壁村翠屏山重修真澤行宮之記》。

崇禎元年碑。

廟宇在一個地區數量的多少,其殿宇規制宏壯與否,影響著神靈在民眾心目中的地位,也反映了該信仰發展的盛衰程度。明清時期,二仙信仰在晉東南地區之所以能夠得到廣泛的傳播,成為該地區最具特色的民間信仰之一,除了二仙的傳說故事本身能夠吸引廣大民眾之外,二仙廟宇能夠被創建並且得到多次修也是重要的原因。

重修碑刻(其一)。

重修碑刻(其一)。

重修碑刻(其一)。

正殿兩側的石碑背面均刻著昔日各村、社、字號、個人捐來的銀兩花名。東碑鐫刻捐資名錄137人,涵蓋高平、陵川、澤州三地62個村落及商號。由此可知,明清晉東南地區商業的發展和商人群體的活躍為民間信仰的繁榮提供了必要的經濟基礎。

細觀中坪二仙宮內斑駁的碑刻,那些深淺不一的刻痕恰似時光的年輪。無論是官府撥款的工筆細描,還是鄉民捐資的率性揮毫,刀鋒游走間皆凝著對永恆的執念,對美好生活的向往。

宮內石刻碑記(其一)。

宮內石刻碑記(其一)。

中坪二仙宮全貌。

這座千年宮觀,正如其山門匾額“惠淑流芳”所喻,將中華建筑美學和文化故事流傳后世。那些沉睡在碑刻深處的名字,那些凝固在梁架間的匠心,在新時代的光影中蘇醒,古建不僅是歷史的遺存,更是文明傳承的載體。(攝影:人民網 盧鵬宇)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量