“炎帝故裡 古韻長平”系列⑤

高平定林寺:跨越千年的古建筑群

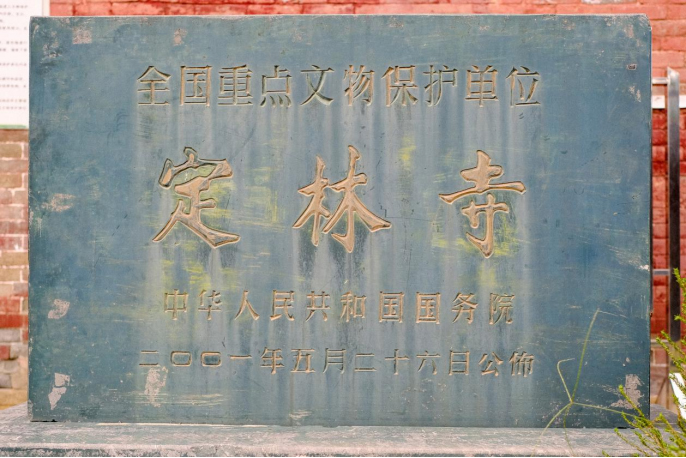

高平定林寺坐落於高平市區東南5公裡的七佛山南麓。這裡山青水秀、林密雲悠,定林寺就安臥在三面環山的山坳裡,南面一條山谷,谷中清泉汩汩,一條山路通往昔日熱鬧非凡的太行白陘,真是一方遠隔塵囂的淨土。2001年5月26日入選全國重點文物保護單位,是高平22處“國保單位”中面積最大的一處古建寺院。

定林寺原名“永德寺”,后因寺內有定林泉,改名“定林寺”。創建年代不詳,至遲在唐代已有此寺,后唐長興年間(930∼935)、宋雍熙年間(984∼987)、金皇統八年(1148)、大定二年(1162)、泰和四年(1204)、元延祐四年(1317)及明、清歷代均有修繕。整體為四進院落,主要建筑有山門、雷音殿、三佛殿、七佛殿。在主體建筑兩側,還建有鐘鼓樓、廊廡、偏院和亭閣等,現存山門、雷音殿、東西配殿為元代建筑,其余皆為明清遺物,是一處集金元明清多元風格於一體的古建筑群。定林寺坐北朝南,依山勢而建,殿閣樓亭,高低錯落,與古樹名木、青山綠水相掩映,十分清幽寧靜。在區區8000余方米之間移步,跨越元明清歷代的建筑排布其中,令人目不暇接、美不勝收。

慕名而來的游人,總是被定林寺高聳巍峨的山門吸引。定林寺山門面闊三間,是一座重檐九脊的復合式兩層高閣建筑,底層磚砌,二層為木構。閣內底層為寺廟正門,二層塑四大天王,所以山門又名天王殿。天王殿門前有抱廈,形成了“明三層暗兩層”的結構,三層高低錯落的滴水檐,檐角高挑,造型獨特。天王殿與東西兩邊三層高的鐘樓和鼓樓三座建筑一字並肩,上下形成了五層屋檐,顯得氣勢磅礡,堪稱山西樓閣式建筑中的精品。仰望上去,屋頂仿佛一隻大鵬鳥振翅欲飛,令人稱嘆。

由東掖門進入寺院,院內正中砌有正方形台基,台基之上,便是定林寺的雷音殿。殿身月台前豎有石雕八角形經幢兩座,均高4.30米,一為彌勒出生寶塔,北宋太平興國二年(977)造,一為雍熙二年(985)造,經幢上刻有經文,仰蓮、覆盆、寶珠頂,是宋代石刻經幢的藝術珍品。雷音殿平面呈正方形,斗拱精巧,前后明間開門,筒板布瓦蓋頂,琉璃脊飾是金代琉璃制品的佳作,金碧輝煌,是定林寺現存古建筑的精華。2007年7月對雷音殿落架大修時,文物工作者發現其木構主要為元代遺作,局部使用了年代更早的建筑構件,內部梁架也保留了許多宋、金遺制。

值得一提的是,元代建筑在我國建筑史上起著承前啟后的作用,是宋遼金建筑與明清建筑的過渡時期。元代木構建筑技術,一方面沿用傳統規則的結構方法,另一方面進一步發展了減柱和移柱的“大額”結構,風格多以粗獷大氣為主,給后人產生元代建筑風格大部分簡單粗糙的印象。然而,作為元代建筑的定林寺雷音殿卻顯得小巧玲瓏。雷音殿單檐九脊頂,面闊、進深各三間,梁架結構為六架椽屋,四椽栿后對乳栿用三柱。柱礎石與地平,無起凸,柱子為石質,平面方形抹四角、立柱側角明顯,但升起幾乎看不到。柱頭用闌額、普柏枋,施五鋪作斗拱,由於建筑間架較小故無補間鋪作。雷音殿斗拱前后與兩側各不相同,正面斗拱為單抄單下昂,下昂為琴面真昂,耍頭為昂形﹔山面斗拱為雙下昂無出跳,下昂為琴面假昂,耍頭為螞蚱頭。

雷音殿后地勢逐漸升高,三佛殿今不存,隻剩基址。善法堂、羅漢堂分列其后,為崖壁上的石砌修行洞,內部各有一股泉水流出,僧人鐫石“止涓”“問津”為名,如今隻剩西邊的泉水涓涓有聲,清澈甘美,終年不涸,人稱“定林泉”。從“善法”“羅漢”二堂間陡峭的石階攀援而上,是名為“最上乘”的一個別致小院,北為七佛殿,東西為樓閣,院內兩側聳峙二亭,登高遠眺,山水樓閣之勝,盡收眼底。

定林寺是一座適合禪修的佛寺,這裡不僅有樓閣式山門、精巧的雷音殿、精美的石經幢,還有種種奇花異樹。七佛殿前有兩株小葉梧桐樹,花香濃郁﹔寺院東側禪堂偏院內有兩株香瓜樹,瓜熟之時馥郁扑鼻。還有千年木本牡丹兩株,花開時節雍容富麗。僧人素食的習俗,使其更依賴於食用蔬菜瓜果,唐宋以來的佛教教義明文提倡園圃種植。僧人參禪念佛之余,熱衷栽花種樹,不僅改善了生活,還美化了環境。園圃種植的興起,激發了僧人引進、試驗新品種的熱忱,金代法興大和尚從洛陽移回了木本牡丹,清代南方高僧不遠千裡帶來了小葉梧桐樹、木瓜樹,寺后山坡上2000余株白皮鬆是乾隆年間僧俗為改善環境而栽植,如今已郁郁成林。這黃河以北不常見的千年木本牡丹,生於長江以南的木瓜樹、小葉梧桐樹不僅是定林寺馳名南北的見証,也成為唐代以來農禪文化的寫照。 (文/桑莉媛、圖/高平市委宣傳部提供)

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量