一雙巧手連綴古今 文物修復與時代共進

“修復文物,一定要注意文物的感受。”談起文物修復工作,來自山西博物院的陶瓷文物修復師續凱總把這句話挂在嘴邊。

不久前,全國文物行業技能大賽在山西太原落下帷幕,續凱獲得了陶瓷修復組別的一等獎。美術專業出身的續凱,2000年由師傅帶入行,此后23年,都圍著這一件事打轉。萬余件破損的陶瓷文物在續凱手裡重現往日神韻,也讓他逐漸掌握了歷史學、化學、博物館學等多學科專業知識。

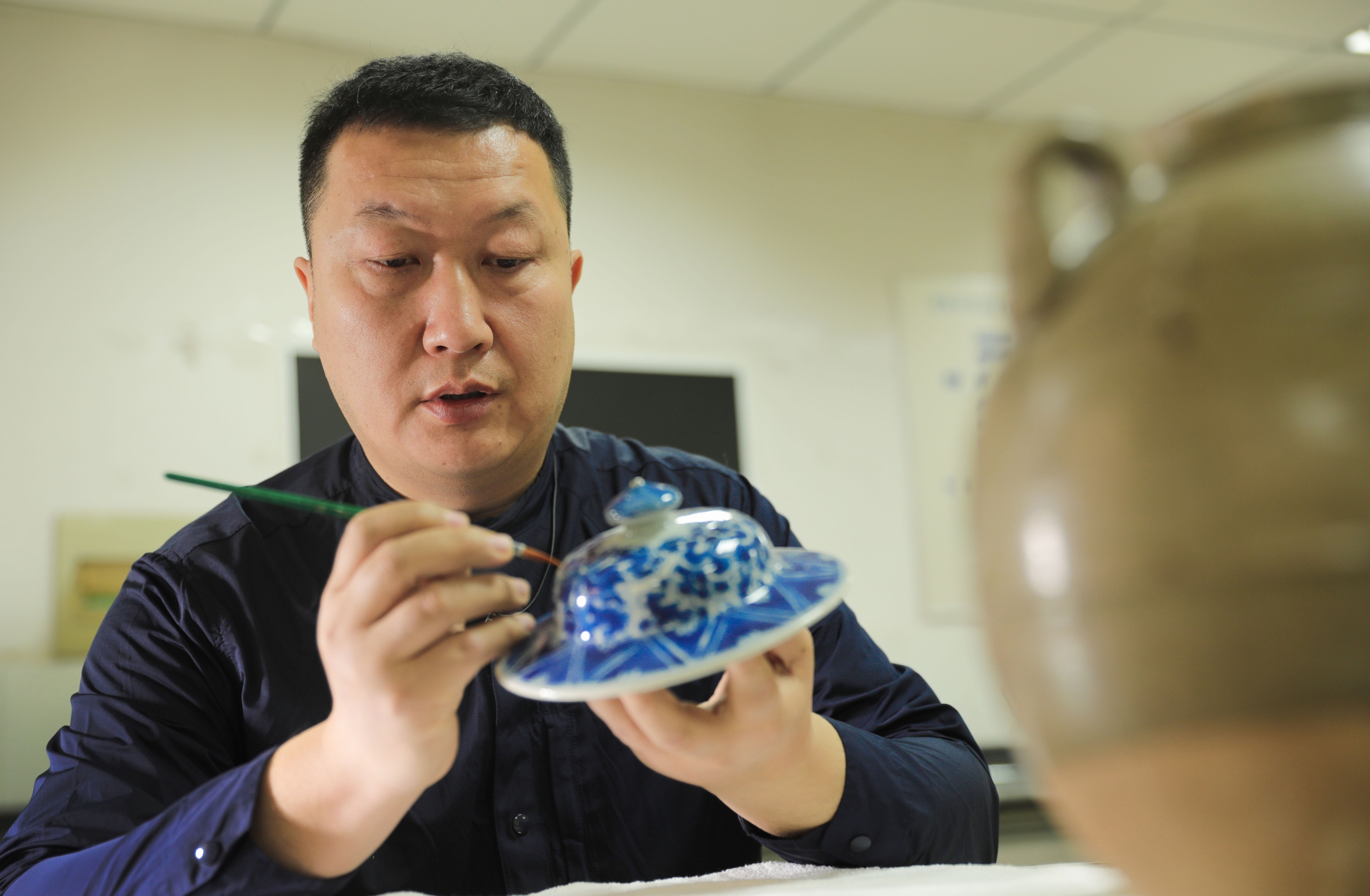

續凱打磨文物。

清洗、粘結、打磨、作色、拋光、繪畫……文物修復十分考驗耐心和意志力,不同器物所需的修復程序又各有差異,考驗著修復師們的應對能力。雖然文物保護與修復強調工匠精神和傳統技藝的傳承,但並不意味著,這是一份機械陳舊的工作。

自二十世紀五十年代以來,國家層面的文物工作方針經歷過多次調整完善。去年召開的全國文物工作會議,確立了“保護第一、加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來”的新時代文物工作方針。文物保護與修復的革新步伐在不斷向前。文物修復理念也由從前的“修舊如舊”轉變成“保持現狀,呈現歷史,留給未來”。

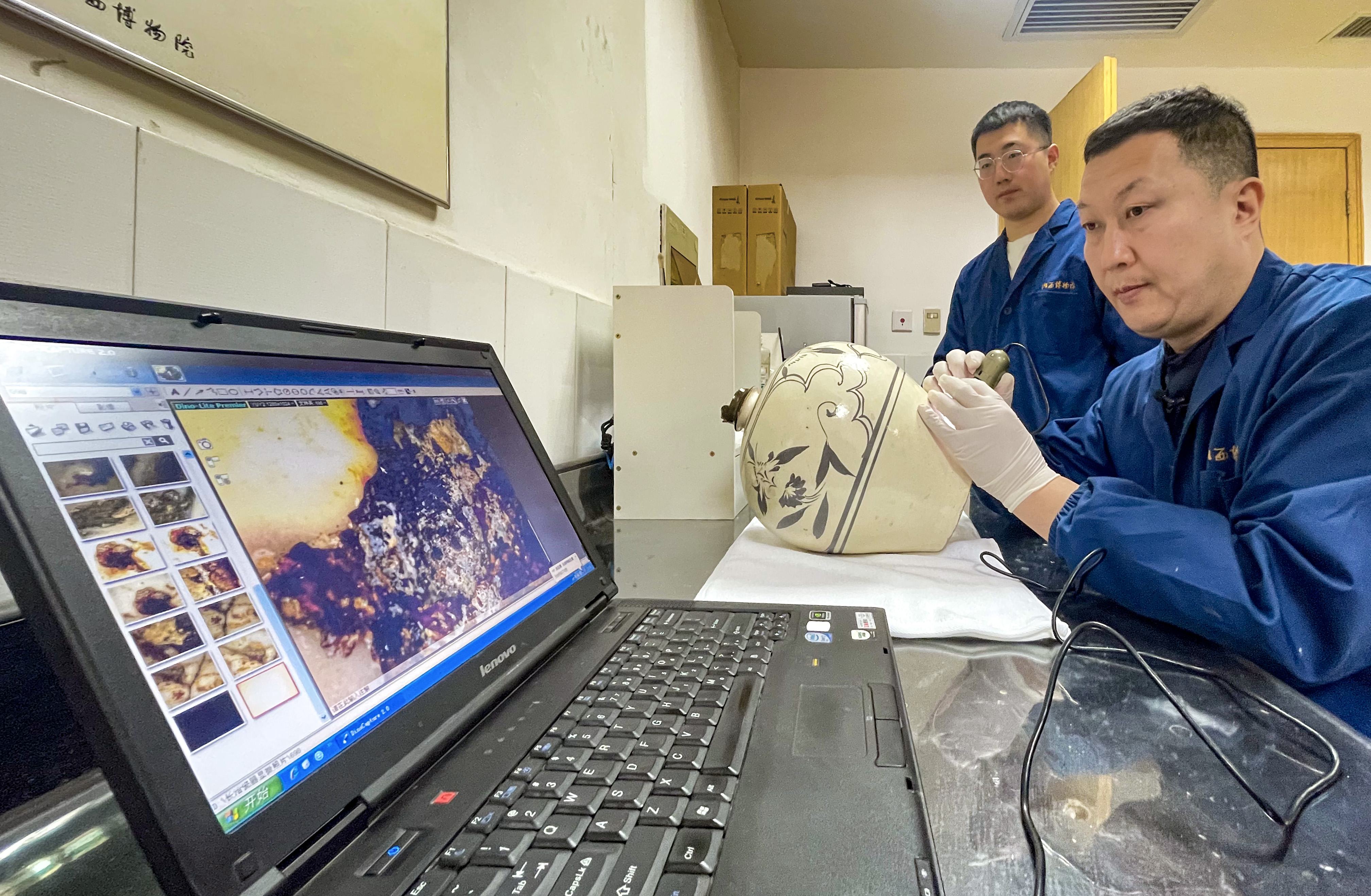

續凱和年輕人商討修復方案。

“觀念大不一樣了。”續凱說,以前,文物修復常被理解為,把壞的器物修好、修平。比如,器物有道沖線,就開槽填上膩子﹔缺隻耳朵,干脆把另一隻也鋸掉﹔口部有缺損,那就把口給鋸了。

但是在續凱眼裡,每一件文物都是有生命的。“除了要給文物‘治病’,還要當好文物的‘心理醫生’,充分考慮器物本身的感受。”續凱坦言,一件文物從生產到流傳至今,承載了很多歷史信息,如破損信息、被人用過和修復過的信息,這是文物流傳的見証。

給文物上色。

“新時代的文物修復工作要站在歷史的高度去看待問題,摸清文物的故事,盡可能地把故事留存下來,讓更多的人看全、看懂、看動情。同時,還應該給未來一些機會。”

如何理解給未來機會?——讓未來的修復師可再處理。

“不強行介入,不一味追求恢復原有外觀,而是保持現狀不劣化,現在做不到的就留給以后的人、以后的技術去解決。”續凱解釋,陶瓷這種材質本身比較脆弱,以前為了修復的完整性,都會用強力膠一次性修到位,屬於不可逆的修復。現在提倡可逆修復,未來的修復師會有更高超的技藝,可以對陶瓷重新拆解后進行修補,最大限度呈現歷史。

運用科技手段檢測文物病害情況。

“是藥三分毒”,按續凱的理解,保護修復的介入,本質是對文物的破壞,隻有適合、適度,才能起到保護作用。

技於指尖,俯仰千年。留住文物,不僅僅是保護了一件老物件,更是保存下了中華傳統歷史的文明基因。

如今的續凱也成了師傅,他對徒弟們有著同樣的要求:“保持熱情、執著專注、精益求精、追求卓越。”他將自己關於文物修復和文物保護領域的所學、所悟毫無保留地傳授給年輕一代,希望通過自己的努力,帶動更多年輕人接過文物修復的接力棒,用巧手和慧眼,用匠心與熱忱,守護中華文明。

分享讓更多人看到

推薦閱讀

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量